CELLERE (VT) – Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 1896 finiva a colpi di fucile la corsa di Domenico Tiburzi, per molti il “Robin Hood” della Maremma tosco-laziale.

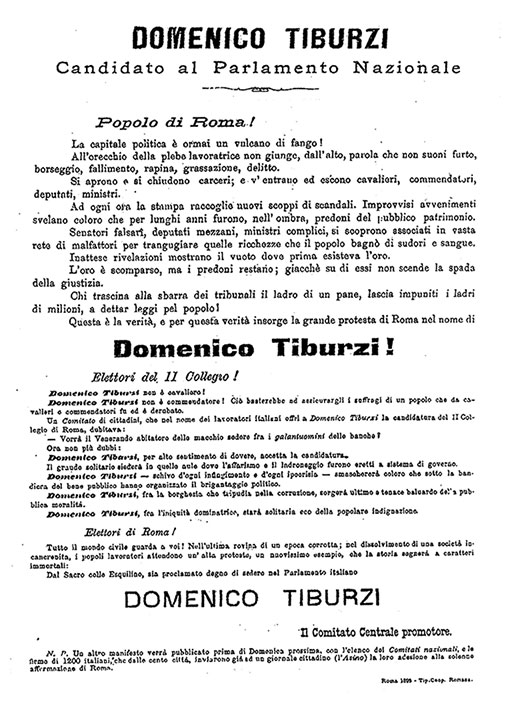

La sua figura, come quella di altri briganti dell’Ottocento, nasce in un Paese spaccato: tra Tuscia e Lazio il brigantaggio prosperava in una società misera e trascurata, gravata da tasse e balzelli, dominata da pochi nobili e grandi proprietari, con strade impraticabili, analfabetismo diffuso, malaria e un’idea di giustizia spesso feroce con i deboli e indulgente con i forti. È in quel vuoto che i briganti diventano, a seconda di chi guarda, brutali criminali o eroi popolari dei diseredati.

Tiburzi è figlio di quella terra e di quella fame. Ragazzo poverissimo, conosce presto le punizioni per piccoli furti di pascolo.

La svolta arriva con l’uccisione del fattore del marchese Guglielmi a Montalto di Castro: un colpo di fucile nato dalla paura di perdere il lavoro e la vita stessa.

Condannato nel 1867 a diciotto anni di carcere duro alle Saline di Tarquinia, matura in prigione l’ossessione della libertà, e quando evade si ritrova nella macchia accanto a nomi che faranno epoca: Biagini, Biscarini, Pastorini.

La banda vive tra grotte e casali, braccata da gendarmi non sempre coraggiosi e “protetta” da un silenzio popolare fatto di paura, parentela e convenienza.

La loro audacia cresce: fattori ricattati, nobili come i conti Bufalari, Tomba e Leali presi di mira, carrozze assalite sulle vecchie strade; e quando i ricchi non cedevano, parlavano i fiammiferi — “l’avvocato Prospero” — che trasformavano in cenere covoni e casali.

Tra colpi di mano e vendette esemplari, Tiburzi si crea l’immagine del livellatore: togliere a chi ha, dare a chi non ha.

Non per filantropia romantica, ma per costruire rispetto e timore. Eppure, agli occhi dei contadini, quel denaro lasciato sul tavolo, quel sacco di grano recapitato alla vedova, quell’intercessione contro il fattore crudele pesano più dei codici penali.

Per molte ragazze, persino l’essere “dotate e accasate” dal brigante è riscatto da un mondo che le voleva merce di scambio. Così, mentre lo Stato unitario promette leggi speciali ma non porta pane né giustizia, Domenichino diventa il “re del Lamone”: d’estate alla Roccaccia, d’inverno tra i ruderi di Castro, da cui partono biglietti minatori e una giustizia rapida, senza avvocati.

Non tutto è leggenda edificante: ci sono esecuzioni che gelano il sangue, tradimenti puniti con ferocia, complici eliminati — come Pastorini — quando l’onore viene sfidato. Biagini muore d’apoplessia nel 1889, colto di sorpresa dai carabinieri; Tiburzi risponde uccidendo il fattore Gabrielli davanti a decine di mietitori. Nel 1893 il processo di Viterbo prova a spezzare la rete di connivenze e porta alla sbarra 271 abitanti della zona di Castro per favoreggiamento, ma i risultati sono ben lontani dalle attese del governo Giolitti. La macchia continua a proteggere chi la conosce meglio dello Stato.

La fine arriva nella notte del 24 ottobre 1896, al casale Le Forane. Qualcuno, si dice, versò una lacrima sul suo cadavere: finiva un’epoca di contrasti e violenze, in cui il brigantaggio è stato malattia sociale prima che cronaca nera.

Da allora Tiburzi non smette di dividere: bandito o giustiziere?

Forse entrambe le cose, a seconda del lato del fucile. La sua sepoltura racconta bene l’ambiguità del mito: a Capalbio il parroco lo voleva fuori dal camposanto, il popolo dentro.

Vinse il compromesso: il corpo deposto al confine del cimitero, “per metà dentro e per metà fuori”, senza croce né lapide. Col passare degli anni il camposanto si è allargato e oggi Tiburzi riposa interamente in terra consacrata: dopo l’assoluzione del popolo, è stato il tempo a concedere l’ultima.

A ricordarlo, una targa di legno con le sue date su un’antica colonna romana: quella a cui fu legato e fotografato dopo la morte. L’immagine campeggia ancora in tanti ristoranti di Maremma, come un brindisi muto alla memoria di chi ha incarnato — nel bene e nel male — il desiderio di giustizia di una terra ferita.

Celebrarne l’anniversario non significa assolverlo, ma capire perché un uomo poté diventare simbolo: perché, quando i diritti minimi sono negati e la legge è percepita come nemica, la leggenda sceglie spesso di indossare i panni del fuorilegge. E ci ricorda che la vera pacificazione non passa dalle pallottole, ma da strade praticabili, scuole aperte, lavoro giusto e una giustizia che non costringa più nessuno a cercare equità nel bosco.

Raccontare le vicende del brigantaggio maremmano in una prospettiva antropologica offrendo al visitatore la possibilità di ricostruire le interpretazioni e le storie che dalla seconda metà del XIX secolo ad oggi sono sorte intorno a questo fenomeno. È con questi obiettivi che a settembre 2007, a Cellere, al civico 20 di Via Marconi, ha visto luce il Museo del Brigantaggio, tra i più giovani ad essere inserito nella rete del Sistema Museale del Lago di Bolsena.