Una scoperta in Croazia orientale riporta alla ribalta uno dei capitoli più convulsi della storia romana. Sette scheletri maschili rinvenuti nel 2011 a Osijek, l’antica Mursa sul Danubio-Drava, sono stati ora identificati con alta probabilità come soldati romani caduti circa 1.700 anni fa, nel pieno della cosiddetta “Crisi del III secolo”.

Lo indica uno studio multidisciplinare — archeologia, antropologia, isotopi stabili e DNA antico — pubblicato su PLOS ONE, che ricostruisce l’epoca, l’identità biologica e le circostanze della morte di questi uomini, sepolti in modo frettoloso all’interno di un pozzo dismesso poco fuori le mura della città romana.

Il contesto è insolito e parla di un’emergenza: non una necropoli, non tombe regolari, ma una struttura idrica riutilizzata come fossa. Il pozzo (diametro ~2 m; profondità ~3 m) conteneva i resti completi e articolati di sette adulti deposti a quote diverse e in posizioni irregolari — alcuni anche a testa in giù — segno che i corpi, ancora “in carne”, furono gettati rapidamente e privati di equipaggiamento e oggetti personali.

Fra i pochissimi materiali associati spicca una moneta coniata nel 251 d.C. a Viminacium, indizio cronologico che converge con le datazioni al radiocarbonio nel collocare l’episodio nella metà del III secolo.

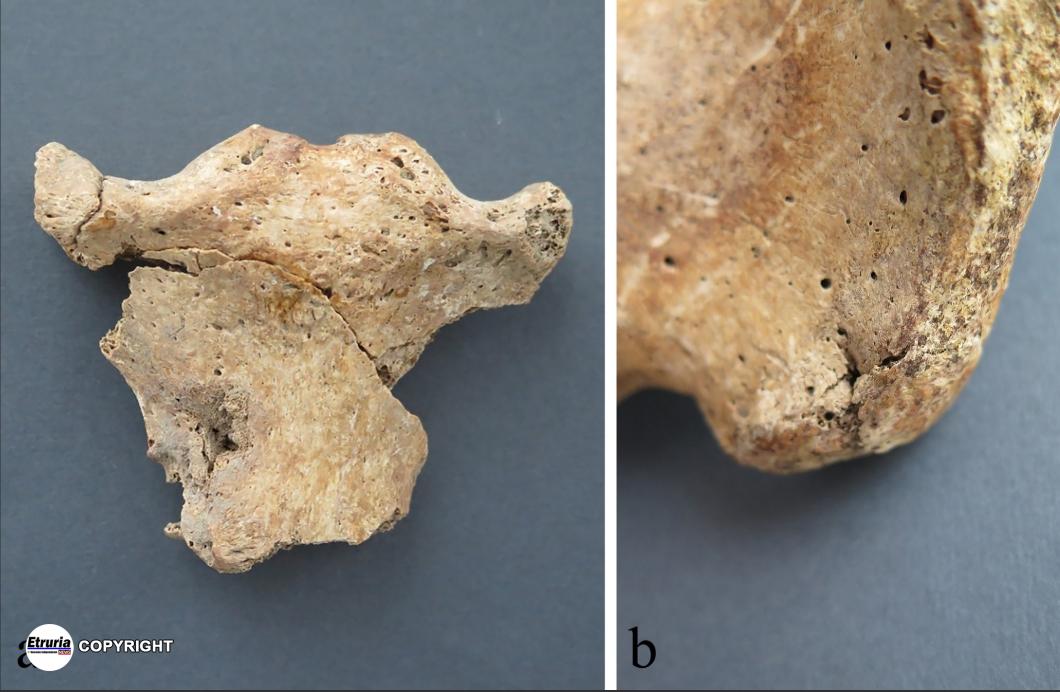

Gli esami antropologici delineano profili compatibili con militari: sette maschi adulti, quattro giovani e tre di mezza età; corporatura robusta, segni marcati di stress muscoloscheletrico (enthesopatie) e un catalogo di traumi che include lesioni da impatto contundente e perforazioni riconducibili a dardi o punte di lancia. In più casi le ossa mostrano ferite guarite (pregresse) accanto a traumi perimortali, quadro tipico di individui abituati al combattimento. Non meno rivelatore è il dato paleopatologico: nuove formazioni ossee sulla faccia interna delle coste indicano infezioni respiratorie attive nelle settimane o nei mesi precedenti la morte, un dettaglio che restituisce l’immagine di soldati debilitati — forse da vita di campo, fumo degli accampamenti, malattie diffuse — che entrarono in battaglia in condizioni non ottimali.

La biochimica della dieta aggiunge un tassello inatteso. Le analisi isotopiche di carbonio e azoto disegnano un regime alimentare dominato da piante C3/C4 (cereali e legumi), con apporti modesti di proteine terrestri e quota marina quasi assente: un profilo per nulla “carnivoro” che ridimensiona l’idea di una mensa militare costantemente ricca di carne, e che riflette piuttosto le strategie logistiche dell’esercito romano sul limes danubiano, dove granaglie e legumi erano le derrate più capillari e stabili.

Il DNA antico chiude il cerchio sull’identità: il patrimonio genetico dei sette non mostra continuità con le popolazioni locali dell’Età del Ferro, ma una composizione mista, coerente con il reclutamento “cosmopolita” tipico delle unità romane, dove ausiliari e legionari provenivano da province diverse e spesso lontane tra loro. In altre parole, non erano nati a Mursa. È un dettaglio che, più di altri, lega questi resti all’esercito: mobilità, eterogeneità e integrazione culturale erano la “firma” biologica della macchina militare imperiale.

Quale episodio preciso? Gli autori propendono per la battaglia di Mursa del 260 d.C., quando l’imperatore Gallieno schiacciò il consueto Ingenuo lungo il Danubio, con esiti sanguinosi e feroci rappresaglie sui sostenitori del perdente. Le fonti tardoantiche ricordano almeno due scontri nella zona (il secondo, nel 351 d.C., fra Costanzo II e Magnenzio, è più tardo e non coincide con la finestra cronologica offerta da radiocarbonio e moneta). Il profilo demografico e traumatologico del “pozzo di Mursa” — maschi adulti in età da armi, lesioni da mischia, deposizione concitata e spoliazione dei corpi — è sovrapponibile a noti contesti bellici antichi, rafforzando l’ipotesi di un evento militare e di una sepoltura d’emergenza.

Il luogo della scoperta racconta a sua volta molto della città. Mursa, colonia romana e nodo del sistema difensivo e commerciale del Danubio, sorgeva in posizione strategica sulle vie fluviali e terrestri tra Pannonia e i Balcani. Il pozzo-grave è venuto alla luce nell’area dell’odierna biblioteca universitaria, durante uno scavo preventivo condotto prima di nuovi edifici del campus: un promemoria di come l’archeologia urbana, nei centri moderni costruiti sopra quelli antichi, possa ancora restituire sorprese di prima grandezza.

Anche le ricostruzioni giornalistiche che hanno accompagnato lo studio convergono su questo scenario: sette uomini gettati in un pozzo, probabilmente subito dopo i combattimenti, privati di armi e ornamenti; corpi che indicano vite dure, addestramento e scontri ripetuti; l’ombra lunga di una guerra civile che in pochi decenni mise in ginocchio l’economia, la sicurezza dei confini e la legittimità del potere centrale. Alcune testate ricordano che nell’area è in corso l’analisi di un secondo contesto con caratteristiche simili, indizio che Mursa fu teatro di episodi cruenti ripetuti durante la crisi.

C’è infine un elemento storico-archeologico da sottolineare: le sepolture di massa non rientravano nelle pratiche ordinarie romane, e compaiono per lo più in relazione a catastrofi (epidemie) o a eventi bellici eccezionali. Il “pozzo di Mursa” si inserisce proprio in questo secondo filone e, per completezza dei resti e qualità delle analisi, è già un caso di riferimento per lo studio della violenza e della logistica della morte in età imperiale. Dal punto di vista metodologico, è un piccolo “manuale” di come l’archeologia del conflitto guadagni profondità quando incrocia dati osteologici, chimici e genetici con la trama delle fonti e del paesaggio urbano.

In controluce, questi sette uomini — senza nome e senza tumulo — restituiscono un’immagine meno “romantica” del soldato romano e più fedele alla storia: reclutati lontano da casa, nutriti in modo funzionale e spartano, segnati da addestramento e scontri, colti da malanni respiratori, uccisi in combattimento o nella scia di una sconfitta, eliminati in fretta e sepolti dove capitava, in un pozzo ormai inutile. Nonostante l’anonimato, il loro racconto è preciso: parla di un impero frammentato e sanguinante, ma anche della potenza delle scienze del passato, capaci — pezzo dopo pezzo — di restituire la voce ai “soldati sconosciuti” di Mursa.